Attacher la couleur

Les maisons, les meubles, les céramiques, les verreries, les objets et les textes du designer italien Ettore Sottsass ne laissent pas indemne. Les empilements, les déséquilibres des masses, la vivacité des couleurs, la réverbération de l’or, l’absorption du noir, la poétique de ses écrits racontent le monde, ses techniques, ses cultures et surtout ses habitants. Constructions hétérogènes, métaphoriques et cosmiques, elles révèlent un appétit insatiable et une vitalité inaltérable.

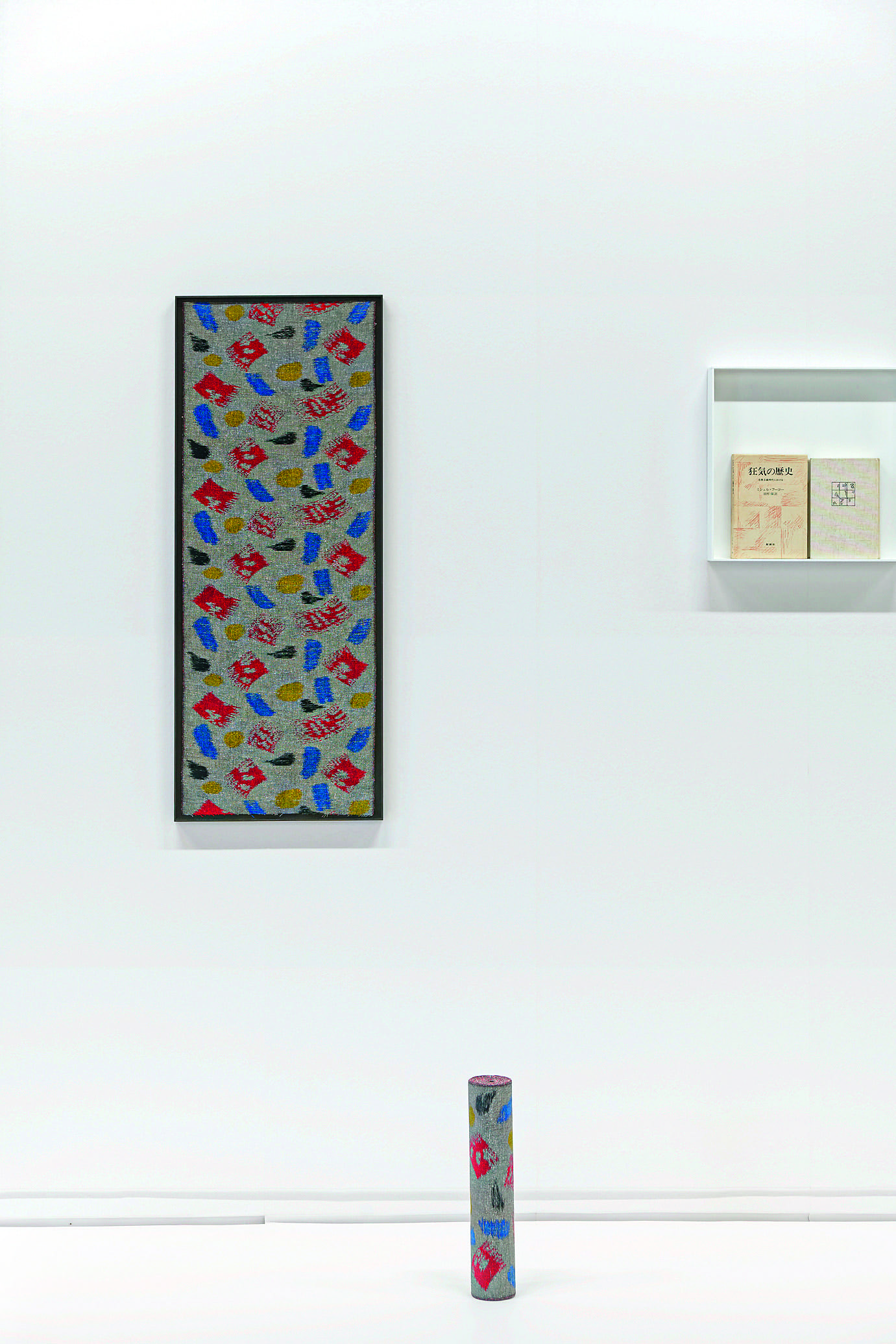

Chez Ettore Sottsass, la couleur est un principe d’existence. C’est un langage qui précède toute parole. Dans son article Les couleurs1, écrit pour Abet Laminati, fabricant de revêtements stratifiés pour lesquels il a créé de nombreux motifs, il dit son respect et son amour de la couleur. Il décrit « un matériau puissant, magique, insaisissable, flexible, permanent » qu’il invite à ne pas gaspiller. Il conserve une relation primitive à la couleur quand, enfant, « les couleurs étaient les choses mêmes. Il ne s’agissait pas de “couleurs“, mais simplement de guêpes, de framboises, de champignons, de fleurs. (…) Chaque chose était ce qu’elle était avec sa couleur attachée. » Cette couleur attachée sollicite les affects. Figure de la diversité, elle résiste aux formes univoques. Même si la zone scientifique de la couleur est utile, Ettore Sottsass se refuse à la couleur séparée et classée que produit le monde normé de l’industrie avec laquelle il a aimé travailler. « Les couleurs s’échappent, ne s’arrêtent jamais. Il est impossible de dire la couleur numéro 225, car on ne sait jamais si le numéro 225 est à côté ou loin de la fenêtre, ni si la lumière qui filtre de la fenêtre est celle du brouillard de l’hiver ou celle, blanche, de l’été, ou si c’est la lumière des arbres du Cambodge ou du désert du Thar… » À la Manufacture nationale de Sèvres, il y a un rouge Sottsass.

Échanger la couleur

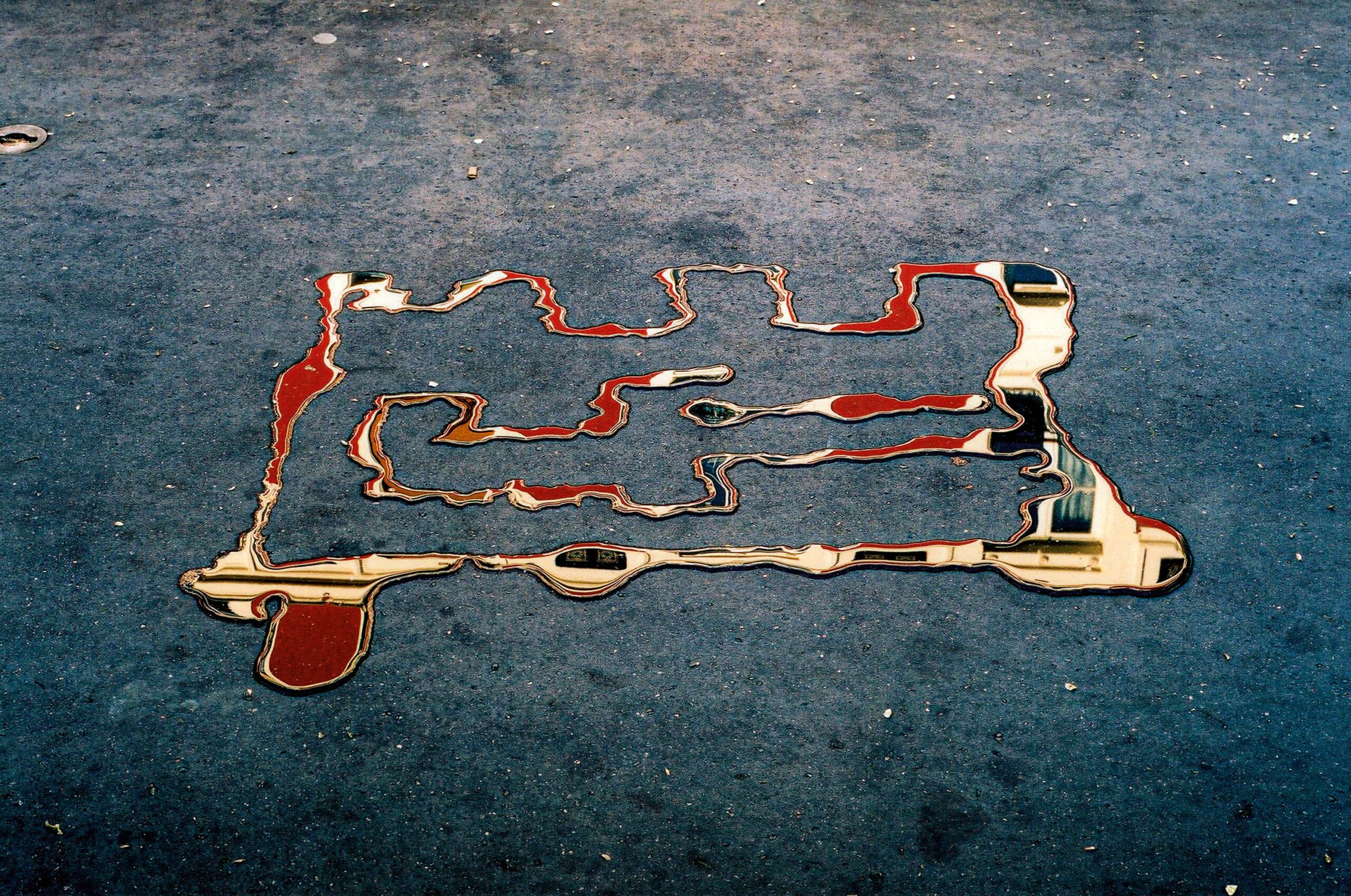

La caméra de l’artiste Anri Sala entraîne le spectateur dans les rues de Tirana. Les façades fortement colorées sont étranges dans cette ville délabrée. Immeubles effondrés, rues labourées, habitants affairés, arbres dénudés, la cité est fantomatique, tout autant qu’agitée. « La ville était morte… Un endroit qui ingurgitait tout sans en être affecté », raconte le nouveau maire, l’artiste Edi Rama qui accompagne Anri Sala dans cette visite. Son récit est celui d’une folle expérience sociale par la couleur. En 1997, la révolte de l’Albanie est suivie d’une période d’anarchie et de pillage. Elle laisse Tirana, sa capitale, en ruine. Edi Rama décide de repeindre les façades.

« Damni i colori, donne moi les couleurs », entonnait, sur fond de trouble politique, le peintre Cavaradossi, le ténor dans Tosca de Puccini. En reprenant cette tirade comme titre, le film Damni i colori2 révèle un acte esthétique et politique où peindre les façades n’est pas que décor. « Il s’agit de trouver comment cette ville peut devenir vivable et comment transformer une ville où le destin t’a condamné à vivre en une ville où tu choisis de vivre. » Symboliquement et physiquement, c’est la marque d’un changement. Edi Rama

a lui-même déterminé un schéma pour l’organisation des couleurs. Il lui donne un rôle organique pour faire vivre ensemble des constructions rajoutées brutalement et individuellement et ce, en dépit de la violation de l’espace et du voisinage. Au début, la population est choquée et les politiques opposés à cette action artistique, vue comme une fantaisie déplacée. Pourtant, 90 % des réponses à un sondage veulent que ça continue. Tout Tirana, dans les cafés, les journaux, la télé, la radio, la rue, s’est mis à débattre des couleurs, les échanger avec le voisin, traiter de leur convenance et de leur contraste. La couleur est devenue le catalyseur d’une communauté et d’une démocratie. Les rapports de l’individu à une autorité et les conflits entre une vie individuelle et une vie sociale se sont rejoués dans cette action, faisant de la couleur un espace public.